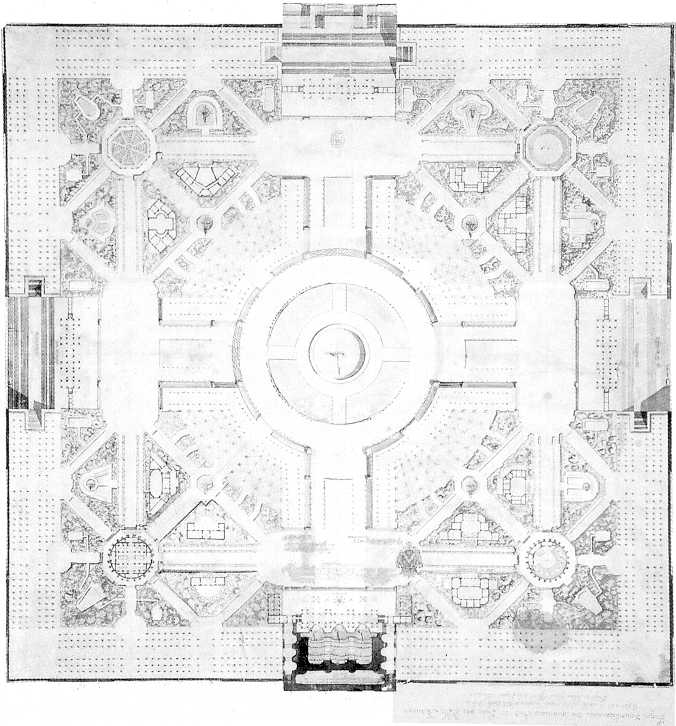

"Projet pour la construction d'un quartier administratif, à Lyon, à l'emplacement de la place Bellecour, dédié au marquis de Villeroy, gouverneur du Lyonnais. |

|

Hardouin-Mansart travaillait au château de Versailles lorsqu'il conçut ce projet à la demande du gouverneur de Lyon, Nicolas V de Neuville Villeroy (1598-1685), maréchal de France, duc et pair. C'est en 1678, qu'il aura la direction des travaux d'agrandissement du palais. Près d'un siècle avant le projet de l'architecte A.M. Perrache (1766), il imagine de relier entre elles les îles du Confluent. Cet important projet, bien publié par Gilbert Gardes, n'a pas connu le plus petit commencement d'exécution. Selon l'expression de Vermorel, Hardouin-Mansart "fait de ce nouveau quartier une sorte de cité administrative". Tous les services de l'administration royale - y compris les Archives - sont logés dans dix-huit édifices. Depuis 1312, date à laquelle Lyon a été réuni au domaine du roi de France, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, l'Administration royale y était représentée par des agents et des officiers regroupés au sein d'institutions à vocation militaire, administrative, fiscale ou judiciaire. Lyon était le siège du gouvernement des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, circonscription militaire placée sous l'autorité du gouverneur que secondait un lieutenant général. Ni l'un ni l'autre n'était tenu de résider dans la ville. Le cadre administratif et fiscal était constitué, depuis 1542, par la Généralité, unité territoriale divisée en éléctions et subdélégations. L'Intendant dépendait directement du Conseil du Roi dont il veillait à faire exécuter les décisions et à qui il devait rendre compte des affaires de sa province. De ce fait, il était l'interlocuteur privilégié du Consulat. Le Bureau des Finances où siégeaient les trésoriers de France, assurait la perception des tailles et des aides à l'intérieur de la Généralité. Deux institutions se partageaint le domaine de la justice royale : la Sénéchaussée, correspondant au premier degré de juridication et le Siège Présidial. De même qu'à Versailles, le divertissement (théâtre, promenade) est une occupation programmée et contrôlée par le pouvoir. Vermorel paraît tenir pour certain l'historique d'après lequel le plan passa des mains du Gouverneur dans celles de son oncle Camille de Neuville (1653-1693), archevêque de Lyon ; qu'il faisait partie de la riche bibliothèque de celui-ci, léguée, à sa mort, aux Jésuites du collège de la Trinité. C'est, en effet, leur cachet que l'on voit sur le plan. "Pendant la Révolution, poursuit Vermorel, beaucoup d'ouvrages furent soustraits à cette bibliothèque, parmi lesquels le plan dont il s'agit." On peut supposer, à l'encontre de ce témoignage, que le plan a été distrait de la bibliothèque du Collège à l'époque de l'expulsion des Jésuites. Il serait réapparu à Lyon, vers 1832, avec le retour des membres de la Compagnie de Jésus. D'où l'entremise du chevalier de St-Thomas. Les Archives Municipales conservent la photographie d'une réplique non localisée de ce plan avec quelques variantes qui paraissent d'époque (les "degrés" entre le palais de l'Intendance et la place) et d'autres postérieures (annotations) (3 S 1229 ; don Louis Jasseron).

|